Il romanzo di una città, o il romanzo di un autore che si racconta attraverso la propria città, quasi trasfigurato in essa, si apre con l’eterno tema del doppio, rimarcato e sottolineato: il grande

Ohran Pamuk, recente premio

Nobel per la letteratura, scrittore osteggiato dal potere per la sua vena critica nei confronti delle istituzioni del suo paese, racconta con magica leggerezza il suo sogno infantile, la convinzione che dall’altra parte della città “vivesse un altro Ohran, del tutto simile a me, un mio gemello, uno completamente uguale a me, in una strada di Istanbul, in un’altra casa simile alla nostra”. Il doppio che si affaccia in questo

incipit, riflette la duplicità, o la frattura, che caratterizza l’identità turca, simboleggiata dalla sua capitale: la metropoli divisa dal Bosforo d’Argento, eternamente sospesa tra una propensione all’Occidente, individuata fisicamente nella parte europea della città, e le sue radici asiatiche e islamiche, simboleggiate dai decadenti minareti che ne costuiscono la

skyline. E’ quasi un gioco di specchi deformanti, che non rimandano mai indietro tutto ciò che ricevono, ma ciononostante ne mantengono intatti i lineamenti, soltanto un po’ stiracchiati o compressi. Insieme al tema del doppio, dell’identità non risolta, si affaccia fin da subito, e coprirà l’intero dipanarsi del racconto, il sottotraccia dello

Spleen di Istanbul: un disagio molto diverso da quello sofferto in altri luoghi; non è la noia un po’ snob degli esteti francesi, né la molla scatenante di una vita libera da

Bohemien, né tanto meno l’origine ultima di tanti movimenti ribellisti e giovanilisti. Non siamo in Occidente, o almeno non del tutto, il malessere non esplode, ma tende piuttosto a concretizzarsi in una diffusa malinconia, una tristezza indefinita e romantica chiamata

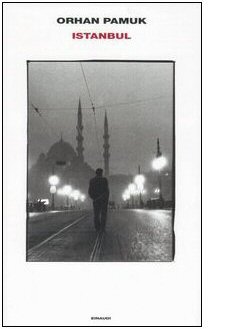

huzun, quasi cifra essenziale di una città e dei suoi abitanti. Nei café e nei ristoranti, nelle strade e nelle case, mentre lontano si ode lo stridere straziante della sirena di una nave, o quando si osserva dalla finestra il lento incedere delle vecchie signore in nero, accompagnate dal lugubre canto del muezzin, tutto è

huzun. Le fotografie in bianco e nero, disseminate nelle pagine del romanzo, aiutano a raccontare questa realtà, quasi come se la parola scritta, pur con il suo straordinario potere evocativo, non fosse sufficiente a comprenderla tutta. Sembra di sentire cadere la pioggia sul Corno d’Oro, mentre lentamente ci sentiamo soggiogati dallo stesso fascino che da sempre coglie il viaggiatore occidentale al cospetto di Istanbul, quel misto di esotismo e familiarità che appare indecifrabile: negli sguardi delle persone, filtrati attraverso la lente deformata dell’arte di Pamuk, si coglie come il lutto per la fine di un mondo, mai realmente sostituito da un’identità nuova e risolta nei suoi conflitti, la morte lenta e dolorosa dell’Impero Ottomano, che per secoli era stato una delle massime potenze militari del mondo. E’ una civiltà che non finisce di morire, un fantasma che aleggia sospeso nelle vite degli uomini, che tormenta le anime e le rende ipersensibili, quasi portate al sentimento del dolore.